発信者情報開示請求とは?改正に伴う新たな手続きの創設とその流れを弁護士が解説

ネット上で誹謗中傷を受けたとき、投稿した人物を特定して損害賠償請求をしたいと考えることがありますが、実際にはどのようにすれば投稿者の特定ができるのでしょうか。

違法な投稿を行った人物の情報をネット上の掲示板やSNS等の管理者やプロバイダ等に求める制度として、発信者情報開示請求という制度があります。本記事では、発信者情報開示請求のやり方や流れについて、解説していきます。

なお、2022年10月の法改正によって、従来よりも迅速に開示請求が可能となった手続きも新たに設けられました。こちらもあわせて解説します。

この記事の目次

発信者情報開示請求とは

発信者情報開示請求とは、インターネット上で他者に対して誹謗中傷等を行ったり、違法な書き込みや投稿を行った発信者の、住所や氏名、電話番号等の開示を掲示板・ブログなどの運営者やプロバイダに請求できる制度です(プロバイダ責任制限法第5条~第7条)。

投稿者に対して損害賠償などを求めて裁判を起こす場合には、その人の氏名や住所などの個人情報が必要です。しかし、インターネット上の誹謗中傷は匿名で行われるケースがほとんどであり、書き込んだ人物の特定は非常に困難なため、被害回復の手段がこれまで大きな問題となっていました。

発信者情報開示請求の対象となる情報は以下の通りです。

- 発信者氏名

- 発信者住所

- 発信者メールアドレス発信者IPアドレス

- 発信者のIPアドレス/IPアドレスと組み合わされたポート番号

- 携帯端末のインターネット接続サービス利用者識別番号

- 利用者識別符号

- SIMカード識別番号

- 送信日時、時刻(タイムスタンプ)

プロバイダ責任制限法とは

プロバイダ責任制限法は、インターネット上で発信された情報ややりとりされた内容などによって、名誉毀損や著作権侵害、プライバシーの侵害等が生じた際に、サイトや電子掲示板の管理者、プロバイダが負うべき損害賠償責任を制限する法律です。

正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」で、2002年5月より施行、2022年10月に大幅な改正がされました。

参照:インターネット上の違法・有害情報に対する対応(総務省HP)

改正の大きなポイントは、以下の2点です。

- ログイン型投稿に関する開示手続及び要件の整備による開示範囲の見直し

- 発信者情報開示のための新たな裁判手続きの創設

2001年のプロバイダ責任制限法の制定時には想定されていなかった新たなSNS等のサービスやスマートフォン等の普及によって、誰でも気軽にネット上での投稿ができるようになり、当時のプロバイダ責任制限法での開示請求の限界が指摘されるようになりました。

近年横行する誹謗中傷として、TwitterやYouTubeのコメント、Instagram等のいわゆる「ログイン型」のSNSにおける投稿があります。ログイン型では、ログイン時のIPアドレスのみが保存され、投稿時のIPアドレスが保存されない場合が多く、スマートフォンやパソコン等複数の端末で同時にログインすることが可能です。旧法下においては権利侵害に該当する投稿を行った際に使用されたアクセスプロバイダ(後述)がどこかを特定できず、開示請求が認められないケースが多くみられました。

改正法では、ログイン型の投稿も情報開示請求の対象とすることを認め、権利侵害に該当する投稿を行った際に使われたアクセスプロバイダだけでなく、ログイン時に使われたアクセスプロバイダに対しても開示請求の相手方として位置づけられることが規定されました(改正プロバイダ責任制限法5条1項、2項。特定発信者情報の開示を求める請求権を創設)。

また、新たな裁判手続きの創設として、従来の裁判外、民事保全・訴訟による権利行使に加え、新たに「発信者情報開示命令事件」という非訟事件類型の手続きが創設されました。これにより、「二段階」による発信者情報開示手続きが結合され、「一体的」に行えることとなり、従来の手続きと比べて迅速な情報開示がなされる可能性があります。

また、発信者情報開示命令事件については、下記の記事もご参考ください。

関連記事:令和4年10月1日開始の「発信者情報開示命令事件」を解説 投稿者特定が迅速化される

発信者情報開示請求とプロバイダ

一般には、「プロバイダ」というと、NTTのようなインターネット接続業者のことを指します。しかし、「プロバイダ責任制限法」の、「プロバイダ」とはインターネット接続業者に限らず、電子掲示板(BBS)の管理者などを広く指し示すと規定されています。プロバイダには、「コンテンツプロバイダ」と「アクセスプロバイダ(ISP)」があるのです。

コンテンツプロバイダ

コンテンツプロバイダとは、掲示板やブログの運営会社を指します。例えば、「アメブロ」を運営するサイバーエージェント、「Yahoo!知恵袋」を運営するヤフーなどがこれに当たります。 2ちゃんねる・5ちゃんねるのように、「そもそも運営会社はどの会社なのか」が一見分かりにくいサイト等もあります。

関連記事:「2ちゃんねる」と「5ちゃんねる」の違いとは?現在の状況も解説

アクセスプロバイダー(ISP)

アクセスプロバイダ(インターネット・サービス・プロバイダ=ISP)とは、インターネット接続業者のことを言います。例えば、NTT東日本、NTTドコモ、ソフトバンクなどです。 一般用語として言えば、固定回線の場合の「プロバイダ」、携帯電話回線の場合の「携帯キャリア」がこれにあたります。

従来の発信者情報開示請求の手続き手順

以下、プロバイダ責任制限法の改正前の発信者情報開示請求の手続きについて説明します。改正前は、これからの説明のとおり、情報開示に至るまでに複数の裁判手続きを経る必要がありました。

コンテンツプロバイダに発信者情報開示請求をする(裁判外)

発信者情報開示請求は、まず「コンテンツプロバイダ」に対するIPアドレス等の開示請求を行います。掲示板やブログの場合、サイトの運営者らは誹謗中傷を書き込んだ人物の氏名を把握していないことが多いのですが、書き込みが行われたときのIPアドレス(ログ)は通常、最近のものであれば保存しています。

IPアドレスが分かれば、そこから書き込んだ人物を割り出し、投稿者特定を行うことが可能です(特定できない場合もあります)。コンテンツプロバイダは、掲示板やブログに書き込みを行った人物のIPアドレスを一定期間保存しています。

発信者情報開示請求をするには、サイトの運営者(運営会社)に対して 「発信者情報開示請求書」という文書を提出します。この発信者情報開示請求書は、プロバイダ責任制限法関連情報Webサイトで公開されているひな形(テンプレート)に従って記入し、身分証明書を添えて、サイト運営会社に書留で郵送します。発信者情報開示請求書には、誹謗中傷が書きこまれたサイトのURL(アドレス)、請求者の氏名・住所、開示を求める理由などを記載する必要があります。

関連記事:書き込みした犯人を特定する「発信者情報開示請求」とは?

発信者情報開示請求を行うと、サイト管理者やプロバイダは、請求者の主張が法律上の要件を満たしているかどうかを判断し、発信者情報の開示・非開示を決めます。管理者が任意に(裁判手続によらず)IPアドレスの開示請求に応じる場合もありますが、「裁判所による公的判断が下されない限り開示請求には応じられない」とする管理者に対しては、改めて裁判所に対して発信者情報開示の仮処分を申し立てることとなります。

プロバイダ側からすれば書き込みをした人物は顧客であり、個人情報保護の観点からも、プロバイダが任意に情報開示請求に応じてくれるケースは少ないのが現状です。

裁判所に発信者情報開示の仮処分申立をする

コンテンツプロバイダが任意の情報開示請求に応じなかった場合、裁判所を通して、「訴訟」ではなく手続きが迅速な「仮処分」という民事保全手続を用います。というのも、発信者情報開示の場合では「速やかにIPアドレスを開示させないと、投稿者の住所氏名特定が不可能になってしまう」からです。 発信者のIPアドレスが記録されたログは、短期間で廃棄されてしまう可能性があり、時間のかかる通常の訴訟手続きでは、手遅れになってしまいかねません。

「IPアドレス」とは、インターネット上における、住所のような情報です。インターネットに接続しているあらゆるマシン、自宅のPCやスマートフォンなどは、固有の「IPアドレス」という住所情報を持っています。インターネットの仕組み上、投稿者はIPアドレスがなければ、通信を行うことができません。あるサイトに接続したり、投稿が行われた場合、サーバーにはその投稿者の「IPアドレス」とアクセスした時間である「タイムスタンプ」などが記録されています。

通常のサーバー管理者は、IPアドレスとタイムスタンプを記録しているので、「この違法な投稿を行った者のIPアドレスとタイムスタンプを開示してくれ」と仮処分や裁判で求めることとなります。

なお、上記の仮処分をどの裁判所で起こすことができるか、という問題があります。この点に関しては別記事で詳細に解説しています。

また、同時に記事の削除を求めることも可能です。

アクセスプロバイダ(ISP)を特定する

投稿者のIPアドレスが判明したら、次にネット接続業者であるアクセスプロバイダを特定します。 IPアドレスとは、具体的に言えば、以下のような情報です。

126.212.170.222

IPアドレスには「この範囲からこの範囲は誰が管理している」という、「割り当て」のような概念があります。上記のIPアドレスは、ソフトバンクが管理しているIPアドレスです。だから、「投稿を行ったのはソフトバンクユーザーだ」ということまでは分かります。

そこで次に、ソフトバンク社を訴えることとなります。

「この時間にこのIPアドレスで接続していた人間の住所氏名を開示せよ」という請求です。ソフトバンクのような携帯キャリア、ニフティのような固定回線のアクセスプロバイダは、契約時にユーザーの住所氏名を取得しており、また、「ある日時にあるIPアドレスを、どのユーザーに割り当てていたか」というログを記録しています。だからソフトバンク社を訴え、勝訴すれば、当該投稿を行った者の住所氏名が開示されます。しかし、問題は、その時間的限界です。

アクセスの記録は、極めて膨大です。携帯キャリアであれば数千万人、経由プロバイダでも数百万人分の、上記のようなログを記録しています。したがって、アクセスプロバイダは、ログを一定期間で削除します。携帯キャリアであれば3ヶ月程度、固定回線のアクセスプロバイダでせいぜい1年程度しか記録を残しません。そのため、投稿から訴訟提起までの間に時間をかけてしまうと、その間にログが消えてしまいます。

特に携帯キャリアの場合、この時間制限は極めて重要で、わずか3ヶ月しか残されません。 例えば、「1ヶ月前の投稿に関して仮処分の申立の依頼を受け、書面や証拠を2週間で整え、サイトを相手に仮処分申立を行い、相手方も反論してきたから2週間かかり、その後1週間でIPアドレスの開示を受けた」とすると、もうこの時点で残り時間はわずか2週間程度です。どこかで余分に時間を使ってしまっていたら、投稿者特定に間に合わなくなってしまいます。そのため、一般的には、次に説明するように消去禁止の仮処分申立も行います。

関連記事:発信者情報開示請求の時効は?ネット書き込みで注意すべき3つの時効

アクセスプロバイダに発信者情報消去禁止の仮処分申立をする

サイト管理者等のコンテンツプロバイダから発信者情報であるIPアドレスやタイムスタンプ等の開示を受けた後に、アクセスプロバイダに対して発信者の氏名等の開示を求めることになりますが、そのアクセスプロバイダに対する手続きは、原則として通常の民事訴訟による必要があります(※従来の制度上)。

通常の民事訴訟の手続きが終了するまでには数か月程度を要することが多いため、その間にアクセスプロバイダが保存しているアクセスログを消去しないように、証拠がなくなってしまわないように、この発信者情報消去禁止の仮処分の手続きが必要となります。

なお、アクセスプロバイダによっては、発信者情報消去禁止の仮処分の手続を用いず、裁判外の任意交渉でアクセスログの保全を求めることができる場合もあります。

発信者情報開示請求の訴訟

プロバイダは原則として発信者の同意がない限り、発信者情報の開示に応じませんから、発信者情報開示請求は訴訟によって行うこととなります。訴訟の主な争点は、対象投稿等の記載が、原告(開示請求者)の権利を侵害するものであることが明白か否かです。

関連記事:名誉毀損で訴える条件とは?認められる要件と慰謝料の相場を解説

関連記事:名誉感情の侵害とは?過去の判例や書込みへの対処方法

アクセスログの保全ができたら、アクセスプロバイダを相手方とする発信者情報開示請求訴訟を提起し、発信者に関する「住所・氏名・メールアドレス」等の情報の開示を求めます。

裁判所の判決を得て、発信者を特定する

訴えが認められれば、裁判所からアクセスプロバイダに対し、記事投稿の際に利用された契約者の氏名、住所、メールアドレス等を開示することを命じる内容の判決が出されます。

発信者情報が開示されて発信者が特定されたら、 その後は、例えば

- 今後誹謗中傷を行わないと誓約させる

- 損害賠償を請求する

- 刑事告訴をする

のような選択肢があります。

このように、ネット上で誹謗中傷を受けた場合は、早く対応することが大切になります。誹謗中傷対策に詳しい弁護士に依頼すると、投稿者特定においてもスピーディーに対応してもらうことができます。 なお、この際の弁護士費用の目安に関しては下記記事にて詳細に解説しています。

新たに導入された非訟手続きによる発信者情報開示請求の手順

以上が従来の制度の説明ですが、ここからは、プロバイダ責任制限法令和4年改正によってできた、非訟手続による発信者情報開示請求の方法について解説していきます。

非訟手続とは通常の訴訟手続に比べて簡易的で、裁判所の裁量が広い手続きです。特徴としては、

- 訴訟手続と異なり原則として審尋という形式がとられ、訴訟手続きにおける口頭弁論とは異なり公開の法廷以外での主張も可能である。

- 手続は原則として公開されない。

- 事実認定は裁判所の職権であり、さらに決定という簡略な方式による。

- 不服申し立ても原則一度の抗告が許されるのみ。

が挙げられます。

では、非訟手続が導入されたことによって、発信者情報開示の流れにどのような変化があったのでしょうか。まずは手続きの流れについて簡潔に解説していきます。

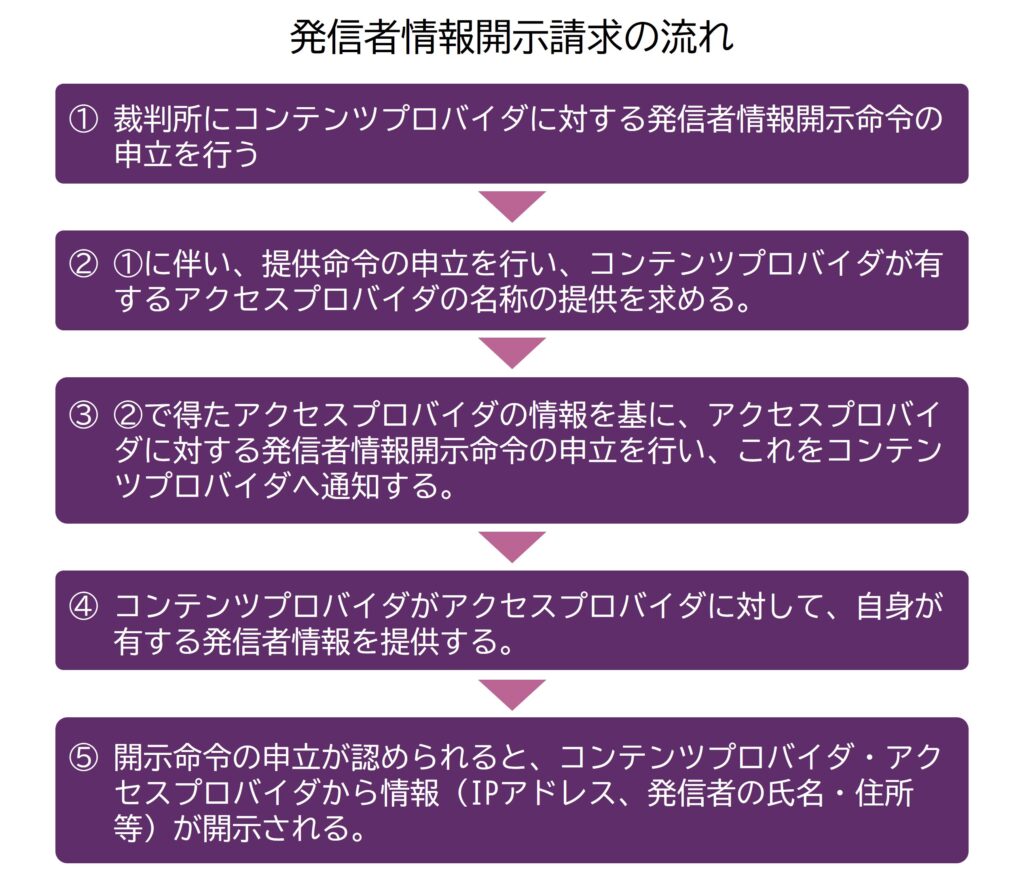

非訟手続での発信者情報開示請求の一連の流れ

非訟手続の導入による新たな発信者情報開示請求の一連の手続きの流れは以下の通りとなっています。

一見するだけでは、従来と何が大きく異なっているのかは分かりにくいと思います。そこで続いて、どのような点に特徴があるのか、SNS等ログイン型での投稿になぜ有効的なのかについて詳しく見ていきましょう。

① 裁判所にコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令の申立を行う

新たに創設された手続においては、まずコンテンツプロバイダに対してプロバイダ責任制限法第8条に基づく申立を行う必要があります。これは、改正前の従来の手続きと大きく変わるところはありません。

② ①に伴い、提供命令の申立を行い、コンテンツプロバイダが有するアクセスプロバイダの名称の提供を求める。

今回の改正によって、同一裁判手続き内において、コンテンツプロバイダを経由してアクセスプロバイダの情報提供をもとめることができるようになりました(プロバイダ責任制限法第15条第1項第1号)。この求めは、①の申立と両立しながら同時に行うことができ、請求者は迅速な情報の提供を期待することができるようになっています。

③ ②で得たアクセスプロバイダの情報を基に、アクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令の申立を行い、これをコンテンツプロバイダへ通知する。

従来の手続きでは、コンテンツプロバイダに対して開示請求をしたのちに、別の申立としてアクセスプロバイダに新たな発信者情報開示請求をする必要がありましたが、本改正によって創設された新たな手続きにおいてはこの申立も同一手続き内で一括して行うことができ、請求者の負担が軽減される形となりました。

また、これらの手続きに合わせて、1.・3.の開示命令の申立に伴い、消去禁止命令の申立てを行い(同法第16条第1項)、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダに対して発信者情報を消去することを禁止する命令を出してもらうことが可能となった結果、侵害投稿通信に係るログの保全が図られ、より安定かつ実効的な開示請求が可能となりました。

④ コンテンツプロバイダがアクセスプロバイダに対して、自身が有する発信者情報を提供する。

従来の手続きにいては、このような情報の提供義務は、申立を行う請求者側にありました。しかし、同一手続き内で行うことが可能となったため、請求者が上記の通知をコンテンツプロバイダにすることでコンテンツプロバイダから直接アクセスプロバイダに情報提供をすることが可能となりました(プロバイダ責任制限法第15条第1項第2号)。

⑤ 開示命令の申立が認められると、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダから情報(IPアドレス、発信者の氏名・住所等)が開示される。

以上の流れによって手続きを行い、裁判で開示命令の申立が認められると、情報が開示されることとなります。この情報を基にどのような対応をするかは、記事前半「裁判所の判決を得て、発信者を特定する」で述べたとおりになっています。

もっとも、新制度によって新たに対象となったログイン型の投稿については、手続きの簡易化による請求の濫用防止や通信の秘密の保護・プライバシー侵害の防止を図る目的で、通常の開示要件に加えてさらに要件が付加されています(いわゆる補充性要件)。

関連記事:書き込みした犯人を特定する「発信者情報開示請求」とは?

まとめ:発信者情報開示請求は弁護士に相談を

誹謗中傷記事の削除と同様、発信者情報開示請求は、複雑で専門的な手続きが 必要であり、専門性の高い領域です。投稿者特定の必要がある場合には、ネット問題に詳しい弁護士に依頼すれば、スムーズ かつスピーディーに解決することができます。

また、書き込みを行った犯人の特定は、どうしてもタイムリミットがあります。犯人に関するログが、一定の期間の経過で消えてしまうからです。なるべく早い段階で弁護士に相談されることをお勧め致します。

関連記事:書き込みした犯人を特定する「発信者情報開示請求」とは?

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面で豊富な経験を有する法律事務所です。近年、ネット上に拡散された風評被害や誹謗中傷に関する情報を看過すると深刻な被害をもたらします。当事務所では風評被害や炎上対策を行うソリューション提供を行っております。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:誹謗中傷等の投稿者特定