生成系AIの文章に著作権は生まれるか ChatGPT等の自然言語処理AIと著作権を解説

近年、IT技術の発展により我々の生活はますます便利になっています。その中でも、ディープラーニングの自然言語処理技術の発展は目覚ましく、ChatGPTをはじめとするさまざまな自然言語処理AIサービスが提供され始めています。

テキストを生成する「ChatGPT」や、画像を生成する「Stable Diffusion」等の生成系AIについては、人ではなくAIがコンテンツを作成する関係上、著作権が誰に帰属するのかなど、法律的な問題が生じるケースがあります。

ここでは、これらの生成系AIを利用したサービスを提供しようと考えている事業者を対象に、生成系AIと著作権に関する問題を解説します。

関連記事:ITシステムの著作権問題の全体像とは

この記事の目次

自然言語処理AIとはなにか

「自然言語処理(NLP: Natural Language Processing)」とは、人間が普段の生活上日常的に使用している言語(自然言語)をコンピュータで処理するための技術のことをいいます。

例えば、データベース内の情報を、自然言語に変換する技術や、自然言語をコンピュータが処理しやすい形式に変更するなどの技術が、自然言語処理の具体例としてあげられます。

次に、「AI」とは、Artificial Intelligence(アーティフィシャル インテリジェンス)の略称で、人工知能のことをいい、人間の知的な処理について、ソフトウェアなどを用いて再現することをいいます。

自然言語処理AIサービスとは、自然言語処理とAIが組み合わさった概念であり、人間が普段の生活上日常的に使用している言語を、AIを用いて再現することをいいます。

自然言語処理AIサービスの具体例

自然言語処理AIの具体例としては、さまざまなものが考えられますが、私達の身近なもので考えると、AIアシスタントや対話システム(チャットボット)等があげられます。

例えば、AIアシスタントでは、iPhoneのSiriが有名です。Siriは、ユーザーが発した音声をテキスト化するとともに、AIが学習したデータに基づいて、ユーザーの言葉に対応して、質問に答える、特定のコンテンツを推薦する、Webサイトを検索するなどのサービスを提供します。

また、企業のHPなどに訪問した際、「ご質問はありますか?」などの問いかけとともにチャット画面が表示され、その問いかけに答えると、対話形式で、こちらの要望に応えてくれるサービスを利用したことがある人も多いと思います。

このような自然言語処理AIサービスについては、AIにより文章が作成されることが一般的です。このような場合、AIが作成した文章の著作権はどうなるのでしょうか。

著作権とは

著作権とは、簡単にいえば、著作物を法的に保護するための権利のことをいいます。

何が著作物に該当するかという点については、以下の著作権法第2条第1項1号で規定されています。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

著作物については、人の全ての表現物に認められるわけではなく、上記の要件を満たす必要があります。

自然言語処理AIと著作権の関係

AIと著作権との関係について考えるときには、開発・学習段階と生成・利用段階の2つに分けて検討する必要があります。

参考:文化庁|令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」の講演映像及び講演資料を公開しました。

自然言語処理AIの開発段階で認められている著作物の利用

自然言語処理AIと開発段階では、ケースによっては他者の著作物が利用されることが考えられます。

例えば、特定の小説家の書いた作品をAIが学習し、特定の文章を入力すると、あたかもその小説家が作成したかのような文体の文章を作成してくれるサービスを仮定してみましょう。

このようなサービスでは、AIに、特定の小説家が書いた小説の文体を学習させるために、著作物である特定の小説家が書いた小説を利用することとなります。このような方法による他者の著作物の利用行為が、他者の著作権を侵害することになるかを考える必要があります。

結論としては、このように機械学習に他者の著作物を利用するという行為は、著作権侵害とはならない可能性が高いと考えられます。

著作権法は、平成30年の改正により、第30条の4という規定が創設されました。

第30条の4については、IoT、ビッグデータ、AIなどの第4次産業革命に対応するために創設された規定になります。

第30条の4については、以下のように規定されています。

(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

上記のケースでは、特定の小説家が書いた著作物である小説を利用する行為は、特定の小説家が書く文章の文体をAIに学習させる、つまり、情報解析を行うと評価できるものですので、第30条の4第2号との関係で、著作権侵害とはならないものと考えられます。

自然言語処理AIが生成した文章に著作権はあるか

また、上記のケースでは、特定の文章を入力すると、あたかも特定の小説家が作成したかのような文体の文章を作成してくれるサービスですので、当該サービスにより作成された文章の著作権の帰属についても考える必要があります。

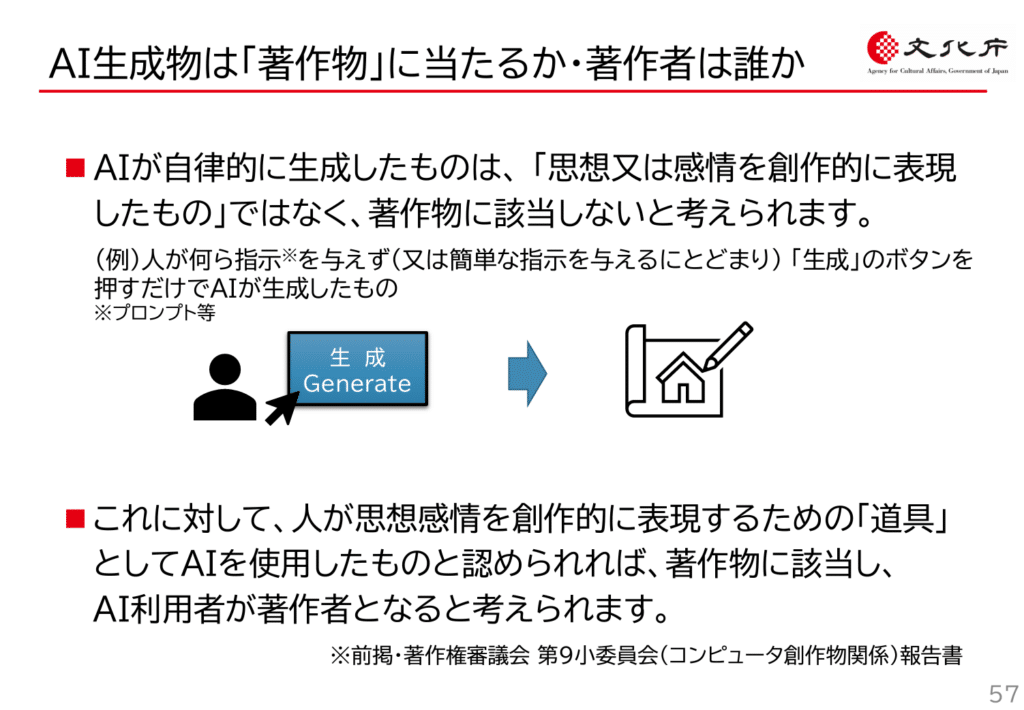

前述のように、著作権が認められるためには、著作権法第2条第1項第1号に該当する必要があります。自然言語処理AIにより自律的に生成された文章については、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と評価することは困難ですので、AIが自律的に生成した文章は著作権法第2条第1項1号には該当せず、著作物には該当しないと考えられます。

一方で、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」として生成系AIを利用した場合には、著作物に該当し、AIの利用者が著作者となると考えられています。

自然言語処理AIを利用したサービスにはさまざまなモデルが考えられ、その仕組みによって、出力された情報が著作物かどうかなどのさまざまなパターンが考えられます。

そのため、自然言語処理AIサービスを提供する際には、法律上の問題点を精査する必要があります。

まとめ:AIと著作権については弁護士に相談を

以上、自然言語処理AIを利用したサービスを提供しようと考えている事業者の方を対象に、著作権に関する問題を中心とした自然言語処理AIサービスを提供する際の法律上の注意点を解説しました。

自然言語処理AIサービスと一口に言っても、さまざまなサービス内容が考えられます。サービス内容によって、著作権関係を含む、法律上の留意点が異なるため、法的な問題の検討を行うには専門的な知識が必要な分野といえるでしょう。AIと著作権についての問題は、弁護士への相談をお勧めします。

当事務所による対策のご案内

モノリス法律事務所は、IT、特にインターネットと法律の両面に豊富な経験を有する法律事務所です。

AIビジネスには多くの法的リスクが伴い、AIに関する法的問題に精通した弁護士のサポートが必要不可欠です。当事務所は、AIに精通した弁護士とエンジニア等のチームで、ChatGPTを含むAIビジネスに対して、契約書作成、ビジネスモデルの適法性検討、知的財産権の保護、プライバシー対応など、高度な法的サポートを提供しています。下記記事にて詳細を記載しております。

モノリス法律事務所の取扱分野:AI(ChatGPT等)法務

カテゴリー: IT・ベンチャーの企業法務